Tant d’écrits et d’images dans la littérature, la poésie, les sciences humaines, les médias, tant d’évocation de la ville sainte dans les discours politiques et les déclarations de foi des trois religions monothéistes, peuvent laisser penser que Jérusalem est aujourd’hui une grande métropole internationale. Ce n’est pas le cas : il s’agit d’une métropole moyenne de 865 000 habitants en 2016 dont le poids économique est limité. Son territoire est convoité et disputé entre deux nations et l’horizon de la résolution du conflit semble aujourd’hui lointain.

Des frontières disputées

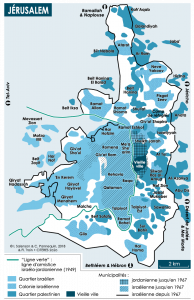

La guerre de 1948 a conduit à une division de la ville entre Jérusalem-Ouest (Israël) et Jérusalem-Est (Jordanie). Deux municipalités, israélienne et jordanienne, se côtoient alors, séparées par la « Ligne verte », bordée de barbelés. Lors de la guerre de 1967, Israël annexe Jérusalem-Est et étend la superficie de la municipalité à 108 km2, puis 126 km2, tout en imposant le système administratif et réglementaire israélien à la partie orientale de la ville. En 1980, une loi fondamentale (équivalente à un article constitutionnel) définit Jérusalem comme « la capitale indivisible de l’État hébreu ». L’Autorité palestinienne, créée en 1994, a pour sa part établi un district de Jérusalem – Al-Quds – qui couvre 345 km2 et compte 427 000 habitants. Les deux territoires administratifs, israélien et palestinien, se chevauchent en partie, mais l’Autorité palestinienne ne se soumet officiellement pas à la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est, tandis que l’État d’Israël ne tient pas compte du district palestinien et poursuit son contrôle administratif et sécuritaire à Jérusalem-Est. À l’intérieur, la limite entre Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est n’est pas matérialisée physiquement. Le mur de séparation, construit depuis 2002, s’étend à l’extérieur de l’agglomération, en bordure du périmètre municipal tel que défini par le gouvernement israélien.

Une ville jeune mais répulsive

La croissance naturelle dynamique, supérieure à 2 % par an, est alimentée par un indice de fécondité élevé : 3,8 enfants par femme en 2015, contre 2,1 à Tel-Aviv. L’accroissement naturel est plus fort chez les Palestiniens que chez les Israéliens juifs, ce qui a conduit, d’une part, à rajeunir le profil des habitants (37 % de la population palestinienne a moins de quinze ans) et, d’autre part, à réduire le poids de la communauté juive. Celle-ci représentait près de 75 % de la population en 1967, contre 60 % en 2016 (542 000 Israéliens juifs contre 323 000 Palestiniens dans le périmètre municipal israélien), selon les données du Jerusalem Institute for Israel Studies. Le chiffre indiqué par le Bureau central palestinien des statistiques pour les habitants palestiniens de Jérusalem-Est en 2016 est de 265 000, mais 427 000 au total dans le district de Jérusalem. La part des foyers pauvres, disposant de moins de 1 144 euros mensuels pour un couple et de moins de 1 800 euros pour une famille de quatre personnes, s’élevait à 44 % en 2017. Celle-ci est souvent associée au poids des Palestiniens (40 % de la population) et des ultra-orthodoxes (30 % environ). Seul un tiers de ces derniers d’âge actif travaille, une grande partie d’entre eux se consacrant à l’étude des textes religieux. Le taux de chômage pour les Palestiniens de Jérusalem, 14 %, est en revanche beaucoup plus bas que la moyenne en Cisjordanie et à Gaza, respectivement 17 % et 41 %.

Une économie de services concurrencée par Tel-Aviv

Jérusalem est peu attractive sur le plan économique. Située à 60 km du littoral méditerranéen, à 750 m d’altitude, en bordure du désert de Judée, elle souffre d’une topographie accidentée et d’un manque en ressources hydriques qui ne lui ont pas permis de développer une agriculture performante. Les activités de transformation restent élémentaires (cimenterie, imprimerie). Jérusalem est, avant tout, une ville administrative (ministères, hôpitaux, universités). L’activité commerciale est intense, en revanche, le secteur du tourisme est soumis aux aléas des périodes de tension et d’affrontement. Le manque d’emplois et le coût du logement chassent les habitants : le solde migratoire est négatif depuis les années 1980 (– 9 ‰ en 2015). La ville arrive difficilement à concurrencer le dynamisme des régions de Tel-Aviv en Israël, mais aussi de Ramallah dans les Territoires palestiniens. Du côté palestinien, la construction de la barrière de séparation depuis 2002 a fortement contraint les flux entre Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie, ce qui a nui à la centralité d’Al-Quds. Ramallah, située à 6 km au nord, est le siège du gouvernement palestinien et a accueilli les principaux investissements depuis 1994. Du côté israélien, la concurrence avec Tel-Aviv est l’un des combats de Nir Barkat, maire depuis 2008, issu du milieu des affaires. Il mise sur le développement des entreprises de haute technologie, notamment dans la zone d’activités de Har Hotzvim située sur la route de Tel-Aviv. Ses efforts remportent un certain succès, puisque le nombre de start-up est passé de 100 à 600 entre 2013 et 2018 (contre 2 000 à Tel-Aviv). Celles-ci innovent dans le domaine des logiciels, des applications pour smartphones, de la sécurité en ligne. Elles sont soutenues par des capitaux internationaux et cotées au Nasdaq.

Quelle mixité ?

Les observateurs extérieurs demandent souvent s’il existe des « quartiers mixtes », des « lieux de rencontre », pensant que ce type d’espaces pourrait apporter des solutions au conflit. Or, la mixité est peu souhaitée par les deux communautés depuis la première intifada, et la coexistence dans certains quartiers est mal vécue. En effet, le cas de mixité le plus fréquent est dû à l’installation de colons israéliens dans des quartiers palestiniens : principalement dans la vieille ville et la zone géographique constituée par les collines qui l’entourent, dénommée « bassin sacré » par les nationaux-religieux (Silwan, Sheikh Jarrah, Ras al-Amud). Les associations de colons comme Elad et Ateret Cohanim affirment vivre en bonne intelligence avec leurs voisins, mais elles emploient néanmoins des milices privées. Par ailleurs, les actes de malveillance sont réciproques : jets d’ordures dans les cours des maisons, coupures intentionnelles des réseaux d’électricité, blocages des portes d’entrée, etc. Des habitants palestiniens s’installent également dans des quartiers israéliens et même dans des colonies. En 2015, on comptait ainsi environ 7 300 habitants palestiniens dans des quartiers israéliens, les plus importants foyers se regroupant à Pisgat Zeev-Neve Yakoov et Giv’at Shapira au nord. Cependant, la plupart de ces Palestiniens ne sont pas originaires de Jérusalem, mais de localités arabes sises en Israël. Ils sont venus pour étudier à l’université hébraïque de Jérusalem, ont habité dans la cité universitaire, puis ont trouvé un logement dans l’une de ces colonies, situées à proximité. L’avantage de cette localisation est la contiguïté avec les quartiers palestiniens de Shu’fat-Beit Hanina, qui offrent tous les services collectifs importants, en particulier les écoles en langue arabe. D’après des entretiens menés par H. Yacobi et W. Pullan (2014), ils ont préféré habiter dans une colonie israélienne plutôt que dans un quartier palestinien à cause du coût élevé du logement dans les quartiers palestiniens (dû aux restrictions de la construction imposées par les autorités israéliennes) et pour les aménités offertes par les quartiers israéliens (supermarchés, jardins publics, etc.). Par ailleurs, de nombreux Palestiniens travaillent à Jérusalem-Ouest ou dans des colonies, notamment dans les chantiers de construction, les restaurants ou comme chauffeurs de taxi. Mais ceux-ci parlent hébreu, se font discrets, intégrant le système de domination israélien, si bien que nombre d’Israéliens les côtoient sans nécessairement échanger avec eux.

Quel avenir pour Jérusalem ?

Selon les accords d’Oslo II (1995), la question de Jérusalem ne devait être traitée que dans la phase ultime des négociations de paix israélo-palestiniennes, quasiment suspendues depuis la deuxième intifada (2001-2005), ce qui a conduit au maintien du statu quo jusqu’à aujourd’hui. Des discussions non officielles entre les deux camps se poursuivent par périodes, mais elles sont interrompues lors des épisodes d’affrontement. En décembre 2017, le président des États-Unis, Donald Trump, annonce le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, transfert effectué en 2018 en même temps que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël. Le 15 janvier 2018, le Comité central de l’OLP a condamné cette décision et a déclaré qu’il ne souhaitait plus que les États-Unis participent au processus de paix. Durant cette réunion du Comité central, de nombreuses discussions ont tourné autour de l’option d’un État binational démocratique. Les partisans de cette solution supposent que la majorité démographique gagnée par les Palestiniens lors d’une fusion des territoires leur permettrait de mieux défendre leurs droits que sous un régime d’occupation. Mais ce changement supposerait qu’Israël renonce au caractère juif de l’État (entendu comme nation et non comme religion), actuellement inscrit dans les lois fondamentales tenant lieu de Constitution. Néanmoins, on peut craindre que les rapports de force entre les deux populations restent inégaux, même dans un cadre binational.