L’agglomération de Tripoli est riche d’une histoire complexe et mouvementée. Depuis un siècle, sa société doit faire face à de profondes mutations aux causes et conséquences multiples, mais essentiellement liées à la reconfiguration de ses structures économiques engendrée par son incorporation dans le Liban moderne. Ancienne cité commerciale rayonnante à vocation régionale et internationale, Tripoli a progressivement perdu, au cours du siècle passé, les attributs de son dynamisme économique (capitale régionale au vaste hinterland, port, terminaux ferroviaire et d’oléoduc, raffinerie). Elle ne produit plus suffisamment de richesses pour assurer à sa population une continuité de sa prospérité passée. Elle est devenue le lieu de luttes économiques et symboliques, mais aussi de combats violents, auxquels ses habitants sont confrontés quotidiennement.

Un écheveau administratif et politique sclérosant

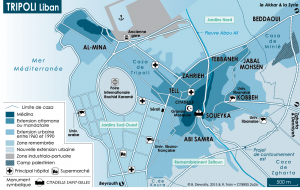

Deuxième ville du Liban, l’agglomération de Tripoli compte près de 400 000 habitants et son aire urbaine rassemble en près de 650 000 (réfugiés palestiniens et syriens compris). La fédération des municipalités de Tripoli al-Fayhâ’a est composée de trois entités (Tripoli, Al-Mina et Beddaoui), mais l’agglomération qui s’étend sur quatre caza (districts de Tripoli, Minié, Koura et Zgharta) est plus vaste et ne dispose d’aucune agence urbaine à même de penser son développement. Plus encore, depuis 2003 l’aire urbaine est à cheval sur deux muhafazat (gouvernorats du Liban-Nord et d’Akkar). Au cours des vingt dernières années, des tentatives d’élaboration d’un schéma directeur ou de plans de développement durable ont été à plusieurs reprises entreprises, notamment avec l’aide de bailleurs de fonds étrangers. Néanmoins, les jeux politiques et les intérêts affairistes d’une élite versée dans la spéculation immobilière ont balayé l’essentiel de la cohérence des propositions. Seuls des plans de zonage définissant prioritairement des ratios de construction (donc de rendement) ont été établis à l’échelle des municipalités. Cette carence en matière de vision et de politique urbaine se traduit par une croissance urbaine chaotique, laquelle génère de fortes déséconomies externes (pollutions, problèmes sanitaires, surcoûts énergétiques, etc.). Dans ce contexte, les jeunes diplômés quittent en masse la cité, hypothéquant encore davantage son avenir.

Des reconfigurations territoriales

sources de la relégation de la ville

Mais les difficultés contemporaines ne sont pas juste conjoncturelles. Elles trouvent des origines dans l’évolution du rapport de la société tripolitaine à la région proche-orientale. Ancienne échelle du Levant (i.e. port franc sous l’Empire ottoman) dotée d’un profond hinterland (Bilad al-Cham), Tripoli n’est plus qu’une agglomération secondaire confinée dans un angle mort. Jusque dans les années 1940, les Tripolitains revendiquent majoritairement leur rattachement à l’État syrien. Avec la fin du mandat français (1920-1946) et l’affirmation de la frontière Liban-Syrie, l’économie s’adapte mal à son intégration forcée à l’État libanais et fait face à la prépondérance croissante de Beyrouth, la capitale. L’industrialisation naissante des décennies 1950 et 1960 périclite avec la guerre civile (1975-1990) et les activités de production artisanale manquent de compétitivité. Entamée en 1967, la construction de la Foire internationale du Liban (70 ha), dessinée par Oscar Niemeyer, ne sera jamais réellement achevée. Désormais, elle est une zone d’exposition moribonde qui suscite l’intérêt des promoteurs, et peu de biens manufacturés susceptibles d’être exportés sont produits dans l’agglomération. En définitive, la société consomme depuis des années plus de richesses qu’elle n’en crée, favorisant la progression de la pauvreté et l’expatriation.

Une urbanisation qui consume des richesses

Au cours des vingt-cinq dernières années, sous l’effet du dynamisme démographique régional et local ainsi que de l’exode rural, le site urbain de Tripoli s’est non seulement densifié – notamment en ses centres –, mais a parallèlement connu une expansion territoriale continue, caractérisée par l’ouverture à la construction d’anciennes et vastes zones agricoles. La majorité des vergers qui entourait la ville a été remembrée pour permettre et faciliter la promotion immobilière, si bien que leur superficie représente désormais plus de 200 % de l’espace qui était urbanisé en 1994. Il convient d’associer à ces dynamiques toute une série de mouvements d’urbanisation périphérique, résultant de valeurs foncières trop élevées dans les quartiers centraux. Elles s’exercent préférentiellement le long des principaux axes de communication (vers Minié, Zgharta, Denniyeh ou Kousba) et en périphérie des localités non agglomérées de l’aire urbaine tripolitaine. Elles génèrent le mitage des terres agricoles, jugées peu rentables, sous la forme d’une urbanisation de faible densité et souvent dépourvue de services urbains. Ainsi, à part le secteur immobilier, les activités de production peinent grandement à attirer des investisseurs locaux comme extérieurs. Hormis celles liées au marché de niche de la pâtisserie orientale particulièrement renommée, les TPE et PME existantes des secteurs de production traditionnels (textile, ameublement, etc.) connaissent actuellement une baisse de leur activité, entraînant un taux de chômage élevé et le recours croissant aux journaliers.

Une spirale de la pauvreté

source de fragmentation spatiale

Ces quinze dernières années, la ville fut le théâtre d’affrontements intercommunautaires réguliers par bandes interposées, manipulées par la classe politique locale et des services de renseignement. Au total, plusieurs centaines de Tripolitains sont morts victimes de ces violences, nourries par une pauvreté rampante. Selon un récent rapport de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale de l’ONU, avec plus de 70 % d’habitants pauvres, Tripoli est désormais une des agglomérations les plus pauvres du Bassin méditerranéen. En 2011, 8 % seulement de la population ne connaissaient aucune précarité. Plus encore, avec le début de la guerre en Syrie, quelque 100 000 Syriens ont rejoint l’aire urbaine, dont une majorité de réfugiés vivant dans le besoin. Depuis, les quartiers de Tebbaneh et de Soueyka concentrent plus de 90 % d’habitants vivant sous le seuil de pauvreté, ceux de la médina de Tripoli et du quartier d’Abi Samra 80 %, ceux des quartiers hauts de Kobbeh et de Jabal Mohsen 66 %, tandis que la partie côtière d’Al-Mina héberge 63 % de populations pauvres (ESCWA, 2014).

Même les anciens quartiers centraux du Tell et de Zahrieh accueillent une majorité d’habitants démunis. Du côté des populations réfugiées, syriennes notamment, la pauvreté semble avoir un peu reculé récemment, en partie sous l’effet de l’aide humanitaire. Néanmoins, ce léger reflux statistique est corrélé à une augmentation de l’endettement des ménages. Désormais, seul l’espace urbanisé entre les deux municipalités de Tripoli et d’Al-Mina, gagné progressivement sur les vergers et qui abrite « les beaux quartiers » commerçants et résidentiels, n’est pas majoritairement habité par des populations en souffrance.