Fondée en 762 ap. J.-C. par le calife abbasside Al-Mansour, Bagdad s’étend aujourd’hui sur près de 800 km2 de part et d’autre du Tigre. Son histoire urbaine est une longue suite de paradoxes. Malgré son nom d’origine, Madinat al-Salam [la Cité de la Paix], elle connaît une succession ininterrompue de tragédies : invasions par les Mongols au XIIIe siècle, puis par Tamerlan, incendies, inondations et épidémies de peste récurrents. Reléguée au rang de capitale provinciale sous la domination ottomane (1638-1917), elle redevient capitale d’une monarchie souveraine, mais sous mandat, en 1920, puis d’une république panarabe autoritaire en 1958. Depuis 1980, elle ne cesse d’être confrontée aux effets des guerres, de l’embargo, de l’invasion américaine (2003), puis d’une guerre civile confessionnelle sunnito-chiite (2006-2009), et enfin de tendances politiquement centrifuges qui la déstabilisent, notamment depuis l’occupation de Mossoul par l’Organisation État islamique entre 2014 et 2017. Fin 2019, Bagdad a été le théâtre d’une forte mobilisation antigouvernementale dont la répression a fait plusieurs centaines de morts.

Une ville symbole du rayonnement arabe

et pourtant totalement hybride

Référence d’environ cinq siècles de rayonnement culturel arabe abbasside, Bagdad résulte pourtant d’une symbiose de plusieurs siècles – devenue depuis cinquante ans source de tensions majeures – entre trois principales composantes culturelles : la composante arabe, bien sûr, mais aussi la composante turco-balkanique depuis les Seldjoukides (XIe siècle), la composante persane à deux reprises (XVIe, puis XVIIe siècle), sans oublier la présence juive depuis 587 av. J.-C., et les composantes d’Asie centrale. De la Bagdad des Mille et une nuits ne subsiste qu’un patrimoine très éclectique : quelques rares joyaux abbassides, une porte de l’enceinte seldjoukide, un khan d’époque jalayiride (turkmène, XIVe siècle). Et, hormis églises et mosquées remontant au plus tard au XVIIe siècle, dont le sanctuaire de Kazimiya, érigé à l’époque de la deuxième domination persane, le patrimoine urbain le plus ancien date en fait de la modernisation ottomane, intervenue en Irak sous Midhat Pacha (1869-1871).

L’élément le plus emblématique de ce patrimoine est la version irakienne de la maison à cour centrale, dont les appellations véhiculent un métissage total, au confluent de trois histoires et trois géographies. On l’appelle maison à chanachil [contraction de deux mots persans, chah et nachin, signifiant le « siège roi »], car ce terme désigne la pièce qui, en encorbellement au premier étage, accueille le diwan de réception. Les ursis [parois de bois ajourées de verre multicolore délimitant un espace de réception] sont iraniens, de même que le serdab [cave], le badguir [cheminée d’aération] ou le neem [cave en demi-hauteur]. Du turc provient le hoch [cour centrale] où donne chaque oda [pièce]. L’iwan [ou liwan], le sateh [toit] ou le sitara [parapet du toit], eux, sont arabes.

De l’éclectisme de type colonial

au concept d’irakité moderne : 1920-1980

Le mandat britannique (1920) entraîne une modernisation institutionnelle et technique à travers une série de grands travaux et d’infrastructures, mais il n’y aura pas de politique d’urbanisme à échelle plus large comme les Italiens ou les Français ont pu en projeter au Maghreb, en Afrique ou en Syrie, car les visées coloniales britanniques, loin de toute mission civilisatrice, sont purement économiques et l’indépendance est précoce (1932). À la faveur d’une nouvelle réglementation urbaine (1935), Bagdad l’indépendante connaît ensuite la phase d’extension pavillonnaire suburbaine éclectique qui avait touché le Liban, la Tunisie ou l’Égypte sous domination européenne. Ce ne sont pas non plus les Britanniques, mais les premiers architectes irakiens diplômés à l’étranger qui introduisent en Irak, à partir de la fin des années 1930, les grandes lignes du fonctionnalisme international de type Bauhaus ou corbuséen. Avec la manne pétrolière, Bagdad connaît après 1950 un essor constructif qui va lui assurer une visibilité internationale ; des commandes de grande envergure sont passées à des agences prestigieuses : Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Walter Gropius, Gio Ponti, etc. La Banque mondiale s’implante en Irak par l’entremise de l’urbaniste grec Konstantinos Doxiadis, agent du Plan Marshall, et c’est donc elle qui a financé, indirectement, l’un des premiers schémas directeurs ainsi que les plans de ce qui deviendra plus tard Saddam, puis Sadr City. Avec la révolution irakienne (14 juillet 1958), menée par le général Abdelkarim Kassem, le pays se tourne vers les alliances géopolitiques et l’expertise du monde soviétique. La première planification urbaine globale est confiée à une agence polonaise. Officiers, architectes et fonctionnaires sont envoyés en formation en URSS, en Tchécoslovaquie, en Roumanie, etc. Le parti Baas, qui fait assassiner Kassem en 1963 et prend le pouvoir par un coup d’État en 1968, gèrera le pays pendant plus de trente ans sur le modèle d’un socialisme centralisateur et autoritaire. Malgré ce cadre contraignant, les décennies 1960 et 1970 voient éclore une école de jeunes architectes diplômés à l’étranger qui inventent une irakité moderne en plusieurs modulations du régionalisme critique : néo-islamisme de Mohammed Makiya, brutalisme de Hisham Munir, régionalisme international de Rifat Chadirji, expressionnisme du génial Qahtan Awni, concepteur de l’université Mustansiriya (1964), ou l’inclassable Qahtan Madfai.

Saddam Hussein, kitsch et démesure

Arrivé au sommet du pouvoir en 1979, Saddam Hussein contraint Rifaat Chadirji, que son prédécesseur Arif avait jeté en prison – comme opposant au parti Baas –, à diriger les chantiers programmés pour refaçonner la capitale. L’ordre est sans discussion possible et l’architecte n’a plus guère le choix qu’entre l’exil et le service d’un pouvoir absolu. Des concours attirent des architectes internationaux comme Robert Venturi, Ricardo Bofill, Arthur Erickson ou Ove Arup et des Irakiens tels Maath Alousi, AMBS/Moussawi, Hisham Munir. Percées urbaines et architectures monumentales traduisent les visées grandioses d’un pouvoir qui se cherche une double légitimité en prétendant incarner à lui seul la nation et le leadership arabe. D’où – tel Napoléon III engageant simultanément Haussmann et Viollet-le-Duc – le lancement d’inventaires patrimoniaux et de restaurations, la construction d’équipements culturels, de logements pour les hauts fonctionnaires, d’administrations, de mosquées, dont celle censée devenir la plus grande du monde, de banques, d’hôtels de luxe. Enfin, des monuments symboliques, icônes guerrières et mémorielles, certains d’un kitsch qualifié d’« entre Nuremberg et Las Vegas » (Makiya, 1991), théâtralisent une propagande idéologique centrée sur la personnalité du leader comme pivot de refondation pour une nouvelle identité collective : l’Arche de la Victoire, deux gigantesques sabres coulés avec le plomb de casques iraniens ; le Mausolée du Soldat inconnu au plan inspiré de la Bagdad abbasside ; le Monument aux martyrs de la guerre Iran-Irak, avec sa coupole/flamme/fleur de céramique turquoise. Mais les finances publiques sont bientôt asséchées par les guerres à répétition, puis par treize ans d’embargo. Le pays dépérit, pris en otage entre les sanctions onusiennes et le durcissement du régime. La classe moyenne productive, notamment celle des acteurs de la construction, s’exile.

Démolitions, modèles du Golfe,

territorialisation confessionnelle : une ville à la peine

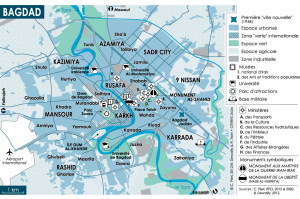

Depuis l’invasion américaine de 2003, l’ossature administrative et fonctionnelle du pays a été démantelée à la suite de la marginalisation systématique des anciennes élites et à l’exode massif au cours de la guerre sunnito-chiite (2005-2009). La reconstruction peine à s’organiser. L’intégrité de la ville est à la fois en pleine transition et en pleine dégradation, en raison d’une conjugaison de facteurs. Le plan directeur Baghdad 2030, confié en 2005 à l’agence libanaise Khatib & Alami, n’est toujours pas acté. Depuis 2010, les propriétaires bénéficient d’incitations fiscales à recouvrir leurs façades d’aluminium chinois ou turc pour transformer, dans l’anarchie, des logements en locaux commerciaux ou industriels. Quinze ans après l’invasion américaine, les infrastructures ne sont toujours pas en état ; or, depuis 2003, la population de Bagdad Municipe est passée de 4,7 à 7,2 millions d’habitants et le parc automobile de 250 000 à plus de 2 millions de véhicules, avec des effets collatéraux de congestion et de pollution. En outre, la « taudification » progresse du fait de la migration de réfugiés ruraux (on en comptait 412 000 en 2015 dans le centre-ville). Enfin, depuis que les Américains ont érigé, en 2007, murs et barbelés pour séparer des quartiers hostiles, groupes privés, confessionnels ou partis politiques négocient le droit de privatiser des îlots entiers en les clôturant. Fragmenté, retribalisé, militarisé, l’espace urbain n’exprime plus de consensus collectif. Aujourd’hui, malgré une timide apparition de lieux tels que restaurants, cafés ou sièges d’associations civiles, la sociabilité citadine est lourdement handicapée par ce manque de fluidité. Pourtant, malgré les troubles sécuritaires et la dégradation objective des conditions de vie, la spéculation transforme le centre-ville en potentiel monnayable (10 000 à 20 000 dollars le m2) : les maisons y sont partout démolies et les terrains à vendre. Zaha Hadid Architects commence à ériger, en plein quartier verdoyant et résidentiel le long du Tigre, le premier gratte-ciel high-tech, future Banque centrale d’Irak, au mépris des recommandations de l’Unesco sur les paysages historiques. Les malls ultra-sécurisés, inconnus jusqu’en 2013, surgissent çà et là hors de toute planification.

Bagdad est entrée dans une ère de mondialisation dérèglementée, de chaos décisionnel à l’image des tiraillements de sa vie politique, et de régression archaïque vers une territorialisation identitaire, à l’inverse de la citadinité collective qui s’était structurée tout au long du XXe siècle. Son identité urbaine historique, liée à la permanence plus que millénaire de son horizontalité de brique monochrome, ne pèse plus rien face au modèle du Golfe. Et c’est là un dernier paradoxe : au-delà des allégeances politiques qui voient aujourd’hui l’Iran largement dominer la scène politique et économique irakienne, c’est bien ce modèle d’hubris [démesure]architecturale de type émiro-saoudien, devenu l’emblème mondialisé de la richesse pour les pays émergents, qui s’apprête à l’emporter.